韩浩月|书房三题

发布日期:2025-04-14 05:13 点击次数:82

书房三题

文 | 韩浩月

一

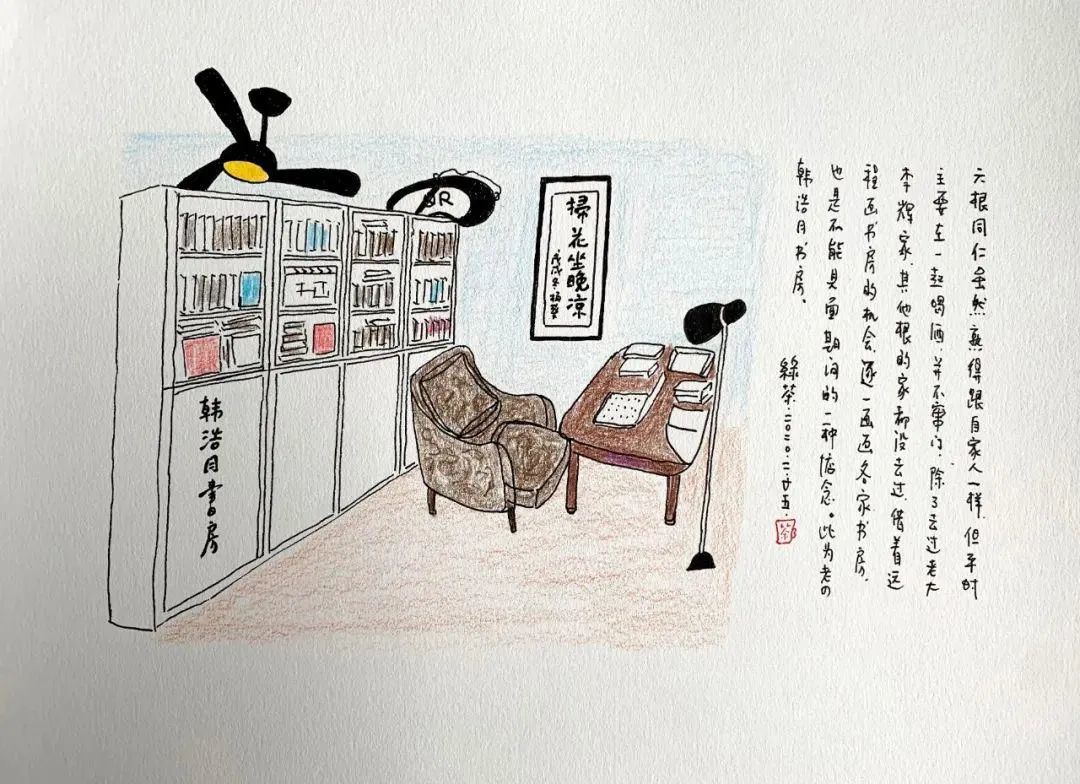

好友绿茶画过我的书房,他没有来过我家,画书房的方式是我拍好照片发给他,他按照照片上的样子画出来。

两年前我的书房还很简洁,一张胡桃木色的书桌,书桌旁有座立式台灯,背后是一排白色书架,书桌与书架之间,是一把舒服的椅子。

两年多来,绿茶陆陆续续画了许多文人的书房,当然不是全都照着照片画的,有许多是他登门拜访一些作家、学者,在他们家中书房实地画的。后来,绿茶把这些书房画结集,出版了一本描绘了120位文化人书房的图书《所幸藏书房》。

翻看这些文人书房,发现能找出不少共性,就拿椅子来说吧,我曾觉得自己的这把椅子太舒服了,总是想让人偷懒,伏案不过一会儿,就想躺下休息,未免会想到,应该像路遥、陈忠实那样,在写作的时候,坐一把简陋的、生硬的凳子,以提示自己放弃舒适,在腰酸背痛中诚实地劳动。也曾把椅子换成过客厅里吃饭用的硬板椅,结果没坐半个小时,就又换回来了。

在看了袁鹰、冯骥才、孟繁华、梁鸿鹰、刘擎、陈徒手等文人们的书房后,我曾经为书房有那么把舒服的椅子而产生的小小“罪恶感”,顿时荡然无存了。他们写作用的椅子,假若坐上去的话,肯定要比我的惬意多了,他们当中,还有在书房中布置了小型沙发的,就放在椅子后或书架前,写累了,一秒钟就可以转移阵地,躺下去睡一小会儿,更奢侈的,还有人在书房放置了沙发床,枕头、靠背等一应俱全,直把书房当卧房。

也不是没有“吃苦派”。梁晓声的书房太简单了,一张只有一张面板的书桌,一个高瘦简单的书架,椅背上搭着一件外套,此外就没别的了。

梁晓声书房特别引人注目的,就是那把椅子——没有弹簧,没有靠垫,就是一把看上去生硬无比的普通椅子,这坐着该有多累啊,梁晓声就是坐在这儿,一笔一画手写完成了包括《人世间》在内的几百万字作品。不过,了解梁晓声的人知道,他是在生活方面不追求享受的人,过去的写作条件差,一直在简陋环境中创作,久而久之,成了习惯,或许给他换上一个舒适度达五星级的书房,他可能会不知道如何落笔了。

文人书房的另外一个共性,就是书房主人对书房的命名,比如汪朗的书房叫“一知半解堂”,郑培凯的书房叫“知不足轩”,袁伟时的书房叫“笑笑堂”,朱永新的书房叫“滴石斋”,钟叔河的书房叫“念楼”……对比书房主人的名字,再细看书房的别名,会觉得非常有意思,这些“堂、轩、斋、楼”等,都与书房主人的个性、写作风格、为人行事等有细密的联系,走得越近,越会觉得这些书房别名堪称书房主人的第二张名片。

中国古人的书房文化源远流长、学问良多,对于书房文人们有着自己的见解,其中当属阎连科的说法最大胆、最令人过目难忘,他说“我的书房是精神病院的小单间,别人进去了不舒服,我若出来了别人还是不舒服”。另外,周实对书房的认识也容易引起共鸣,他说“我不欢迎别人进入我的书房……我就这样喜欢一个人待在我的书房里。”阎连科和周实的话,我也曾经数度想说,只是不大敢而已。

二

当一个人把自己关进书房的时候,他的潜台词一定是这样的:不要打扰我,让我享受一段安静的时光。进书房的时候一定要敲门,这个世界那么大,就剩下一间小小书房可以容纳这颗不安定的心了……

我在很晚的时候才有了一间真正的书房。从前那时候,都是一张简单的书桌摆在卧室里或者阳台上,写东西的时候,要先自我闭关半小时,把外界的声音全部屏蔽掉之后,才能进入情境。

记得有朋友过来作客,看到我阳台上杂乱无章的写作环境,感慨道:“真想不到你那十多本书是在这儿写出来的。”我把这句话当成一种表扬了。一个写作者,没有书房,就如同一名战士缺乏战车与盔甲。当然,路遥、陈忠实、贾平凹他们早期的文学创作,连一个宽绰一点的阳台也没有,甚至是趴在土炕上完成的。

贾平凹在他的散文里写到过有两怕,一是怕有人敲门,二是怕有人进他的书房,因为陌生来者进家或者进了书房之后,总是忍不住眼光四处溜达,想要卷起一本书或者一幅字画,就算不打算带走东西,一拨拨地进来漫无边际地闲扯,也会让贾平凹感到郁闷、憋气、愤怒……作家写作,最需要两种感觉,一种是安静,一种是安全感,书房恰好能提供这两者。

在没有书房的时候,最能让写作者觉得安静和有安全感的,恐怕是呆在洗手间里了。关上门,打开抽风机,或者拉上浴帘,整个世界就被关在了门外,这个时候读上十来分钟的书,或者发上十来分钟的呆,没有管你,没人关心你读什么、想什么,就算你啸叫几声,别人也不大听得见,对整个人来说,这是极好的放松。

记得我在准备自己的书房的时候,就出于实际的需求与综合的考虑,订制了隔音效果非常棒的门,购买了心仪的书架,摆上了觉得值得一翻再翻的好书,书架前面,放了一张柔软舒适的小沙发。电脑前坐累了,躺小沙发上翻翻书,哪怕浏览一会手机,都觉得心情无比愉悦。书房给人带来的享受太超值了。

在家里,当我把自己关进书房的时候,就等于发出了一个信号:“我在工作,请勿打扰。”但刚离开幼儿园的女儿,对此是不管不顾的,她时常冲进来,要么让我欣赏一幅她刚完成的画,要么送来某种她觉得美味的零食。如果不是因为写作而焦虑的话,我会把她抱坐膝头,让她看着我打字——让一个人可以如此随便地出入你的书房,这是一种至高待遇。

英国哲学家亚当·菲利普斯有一段关于书房的文字,特别值得分享:“坐在这个书桌前唯一会做的事情也就是下笔写作。当停笔时,抬头看看前方,什么也不想,忘记当下,思绪分散,无边无际地飘向远处。我一直梦想自己能在任何地方、任意房间落笔写字,而事实上,我却只有在这个房间里,才能真正写出点东西来。”

我觉得这是一种奢侈。受互联网时代的信息传播特征影响,我时常要在不同的场合写作稿件,比如电影院旁的咖啡馆,比如公交车上,比如旅行途中,时间久了,也习惯于用一部智能手机来完成信息搜集、稿件撰写与发送的任务。但还是觉得,真正的写作应该发生在书房里,只有在书房里,才会感到有无数大师相伴,有种无形却有力的精神暗示,来激发一位写作者在自己的水平之内,尽可能写出好的作品。

从某年开始,有了大段的时间在书房,奔波了一二十年,书房终于成为我白天呆的时间最多的地方。可以这么说,我在书房的时候,就是最平静、快乐的时候。

三

有朋友问,书房对你意味着什么,想了一会儿,找到了最真实的答案:书房对我来说,意味着逃避。一个人能真正拥有的完全属于自己的空间其实很少,书房是其中一个。如果失去书房,那么对不少读书人来说,将躲无可躲。我写过一篇文章,表达的意思是:当一个人关上书房的门,就标志着他开始与现实生活、整个世界划出了一道分界线。

严格意义来讲,我并没有一间值得晒出来的书房,多少年来,我的书房并没有“成长”明显痕迹,因为它几乎没怎么变过,床头桌、职工宿舍、家里阳台、与儿子共用的房间……它一直是狭小的、拥挤的、缺乏私密性的,但这不重要,一个人在书房的时候,关键要看精神走到了哪里,而不是肉身处在一个什么样的环境,全心工作的时候,哪怕周边只有两三平方米的空间,那也是庞大如图书馆的样子。

图书馆可以提供一种充实感与安全感,书房对我来说亦如此,只不过,书房比图书馆的“包裹性”更强一些,书房里的光影、声调、味道等等组合在一起构成的暗示,可以使得书房拥有者的身份产生瞬间的变化——那不仅是人的变化,也是想法的变形,这种变化与变形,会带来陌生感、新鲜感、冲击感,对我来说,这很重要,我一直觉得,书房里的我,一直在指导生活中的我如何面对现实世界。

对于书房,我有随遇而安的心态,能把桌面上推开一小块空间,放得下笔记本电脑和双肘就好,当然也时不时地产生对更大、更好书房的美好向往,但不会为此花费太长时间。书房的重要功能,是可以提供诸多产生幻想的可能性,它不会封闭灵感,而会成为灵感的重要来源,书房的领地,是与脑海相衔接的,因此可以由衔接之处出发,看到沉睡的回忆,穿过信息的瀑布,目睹未来的景象,可以感性,也可以理性,可以戏谑,也可以严肃,书房是一个舞台,聚光灯打在舞台中央,那里坐着的某人,表面不动声色,内心翻江倒海。

书房里的大部分书,一直都跟随着我,帮我挡过雨的书,带在地铁里读过的书,有过折痕和标记的书,未读之书……早些年频繁搬家,这些书都一步不离,记得有一年,搬家路上搬家公司的车坏在南三环主路,那些装在箱子里的书在路边一字摆开,与我一起等待下一辆运输车来,于是这些书与我有了过命的交情,不能随意丢弃。

我对书没有偏见,经典与名家之作,无名作者与普通之书,在书架上都是一视同仁的,谁能保证自己所得到的每一点启发,还有倍觉有用的知识点,一定、必须得来自哪些书呢?我忘了究竟有哪些书深刻地影响了我,可以说有很多,也可以说全部,那些在手上经过的书,哪怕停留时间不长,也一样以某种方式停留于记忆深海中,等待某一个时刻被打捞。

对于在书房中发现有重复购买的书,会送给朋友。我也很少考虑书多的问题,老家乡村有了整整一层多达上百平方米的书房,四面都打了直抵屋顶的书架,放个上万册书没什么问题,估计我得花一二十年的时间才能填满它,这让我觉得非常开心,从此不用担心书多了,以后每一本书都能找到去处。是的,我算是拥有了两个书房,一个简单实用,可供日常使用,一个庞大空荡,在大后方随时等待。

虽然爱书也爱书房,但我理想中的书房,是一本书也没有,只有一张桌子、一个沙发、一台电脑、一只猫,还有满屋的光线。需要书的时候,打开紧邻的房门,那里除了书,什么也没有,找到用的书,看完后再还回去。我喜欢在一个绝对整洁、心无旁骛的环境下工作。我爱书,但也并不等于整天要和书腻在一块儿,因为早晚有一天,要和那些书告别,等到人生快要走到终点时,我会给100个人发信息,请他们挑选自己喜欢的书拿走,我会袖手旁观,乐见其成。